研究室

計算工学研究室(Computational Engineering & AI Lab)

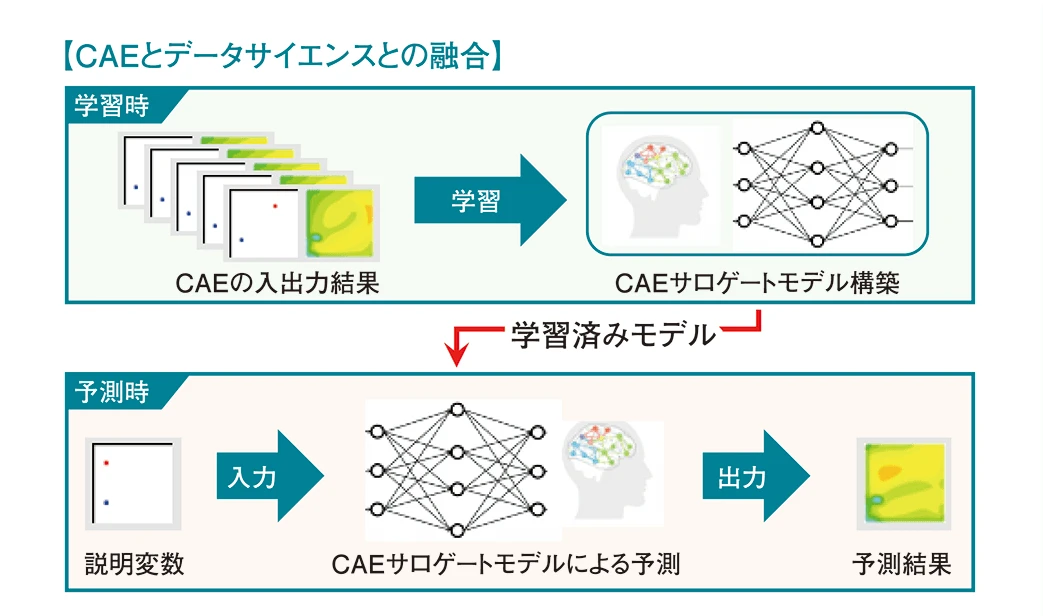

本研究室では、長年にわたる企業でのCAE(Computer Aided Engineering)研究開発の実務経験を基に、CAEを軸にしながら、機械学習やデータサイエンスとの融合による新しい解析?設計技術の探究を行っています。シミュレーションの高度化やサロゲートモデルの活用を通じて、実用的で先進的なエンジニアリング手法の確立を目指します。

主な研究テーマ

- 計算工学

- CAE (Computer Aided Engineering)

- CAEと機械学習

- サロゲートモデル

生体情報処理研究室

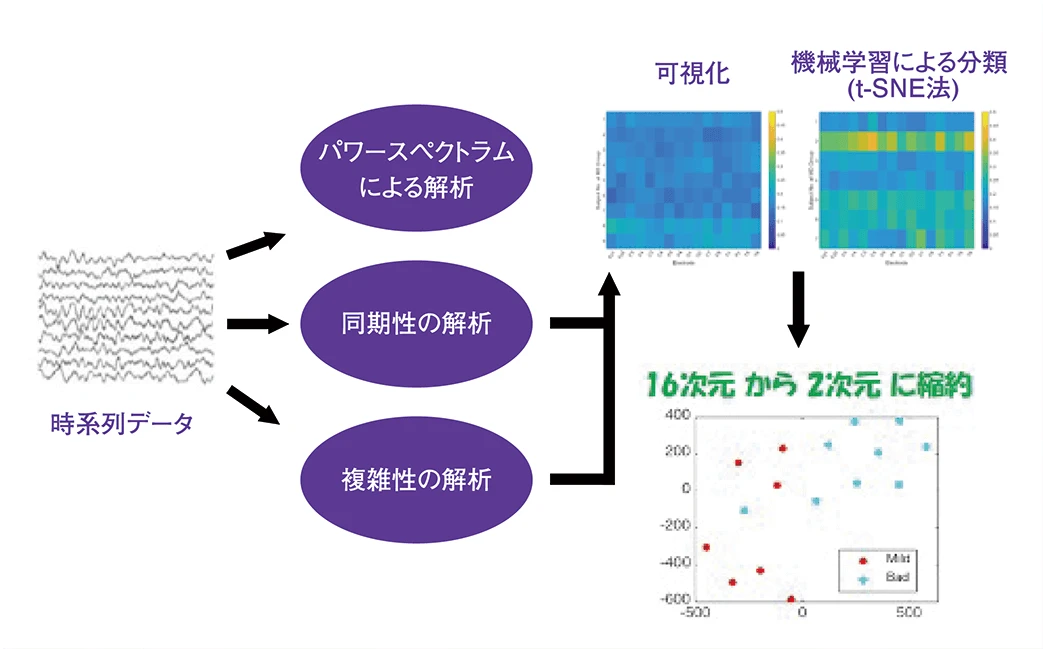

脳波?心拍などの生体信号と機械学習を融合し、感情推定や脳機能の定量評価に取り組んでいます。複雑ネットワークに基づく脳モデルにより疾患や創造性の分析を行うほか、プログラミング学習時における認知と情動データの活用など教育工学の研究へも展開しています。

主な研究テーマ

- 脳波?心拍などと機械学習を用いた感情?認知状態の推定

- 学習における情動?認知データからの個別最適化に向けた教育システムの提案

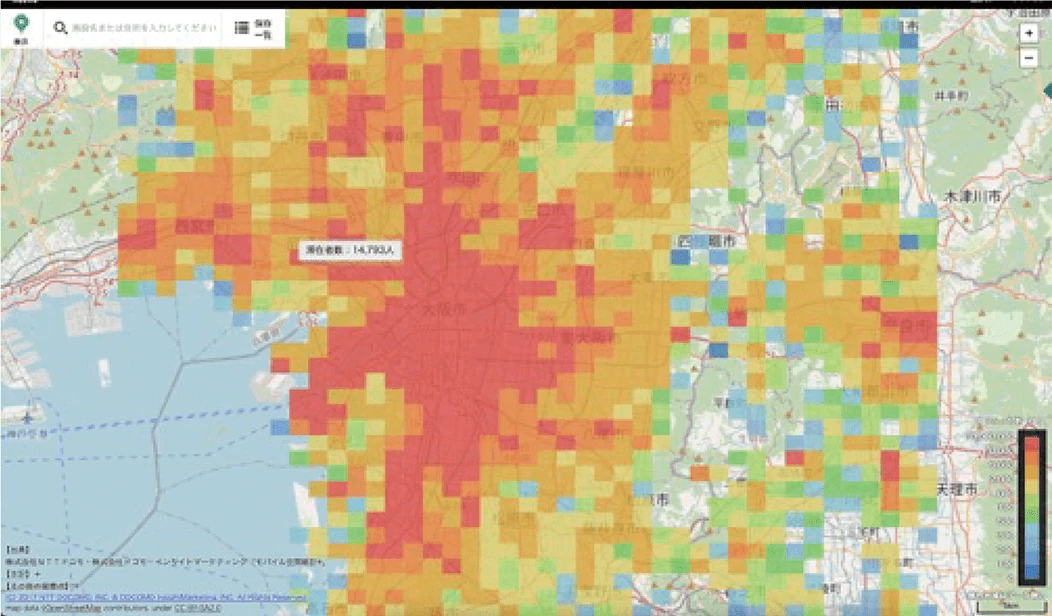

パターン認識研究室

画像や信号などのパターン認識を主な研究領域とする研究室。主な応用範囲は観光や宇宙?海洋。例えば観光分野では、生活圏から離れた人間は普段とは異なる基準で行動しており、日常ルーチン行動の推定とは異なる手法が必要。モバイル端末やセンサの進歩により利用可能になった環境データやUGCから人の行動パターンの分析する。

主な研究テーマ

- 観光行動分析

- 地球環境データ分析

テキスト解析研究室

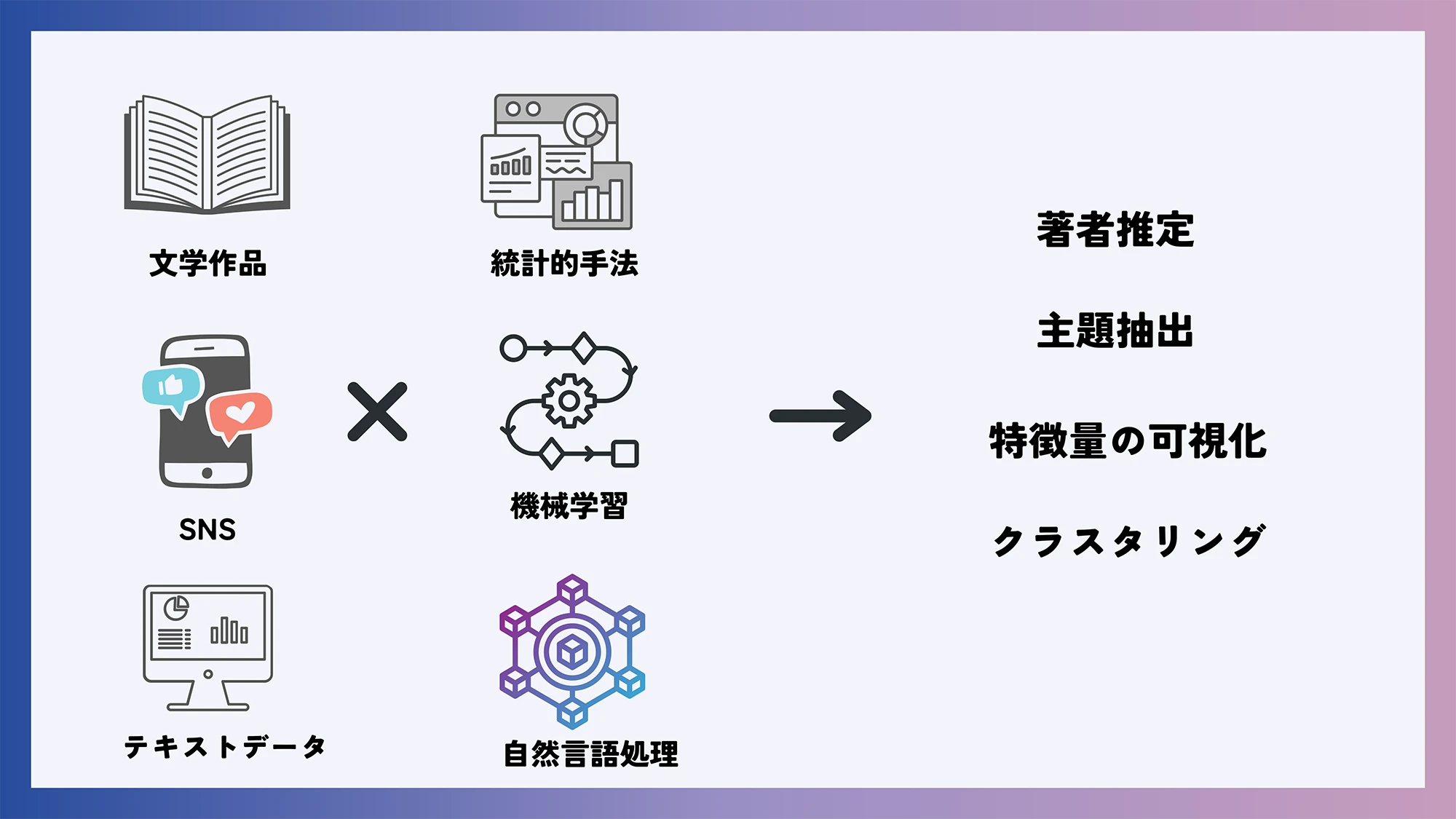

テキスト解析研究室では、小説やSNS、Web上の文章など多様なテキストデータを対象に、パターンや特徴を抽出する研究を行っています。統計的手法や機械学習、自然言語処理を活用し、著者推定、文体分析、話題抽出など、テキストの中に潜むパターンや構造を明らかにし、その意味を探ります。人文学とデータサイエンスを横断し、社会や文化に関する多様なテキストを分析しながら、新たな知見の発見に取り組んでいます。

主な研究テーマ

- 文学作品の著者推定

- トピックモデリングによる主題抽出

- 感情分析と語彙特徴量の可視化

- SNSテキストの傾向分析とクラスタリング

- 著者の特徴抽出

- テキスト分類器の構築と評価

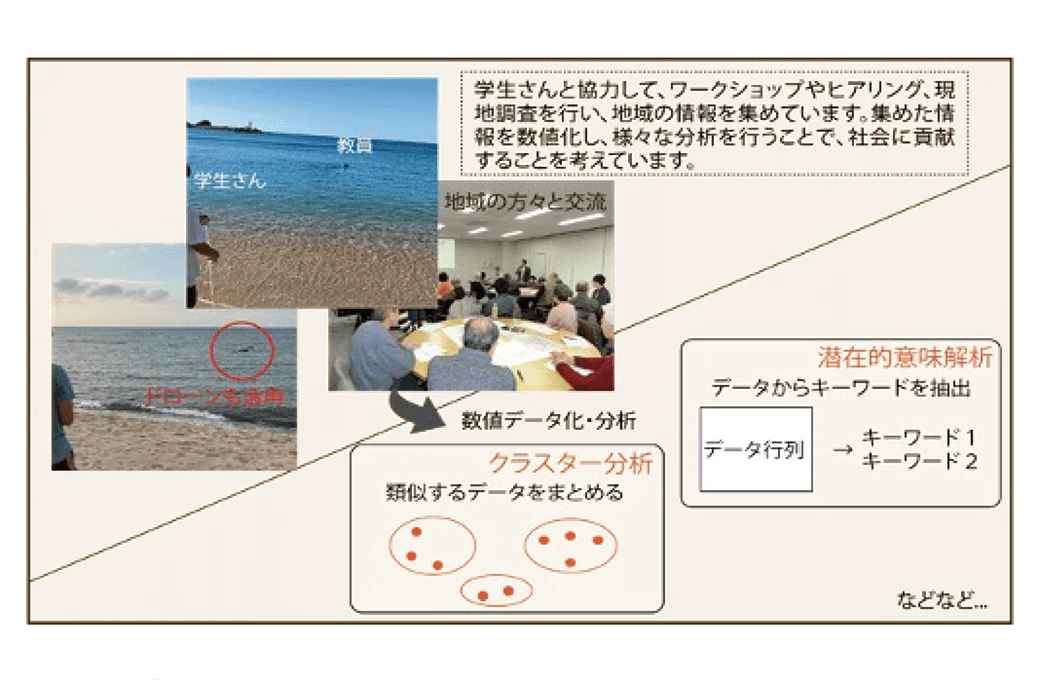

コンピュータ数理研究室

コンピュータ数理研究室では、数理的理論を基盤とした計算手法の開発と、それを社会課題に応用する研究を行っています。特に、数理解析や数値計算の手法を活用し、地域データや産業情報の解析、SNSデータの類似度評価などを通じて、社会データの新たな活用法を探ります。理論研究と応用研究の両立を重視し、産官学連携プロジェクトや地域連携活動を展開しながら、計算技術を含む数理科学の知見を実社会に橋渡しすることを目指しています。

主な研究テーマ

- 応用数学を使った課題解決

- データ間の類似度評価

- データの特徴やパターンの抽出

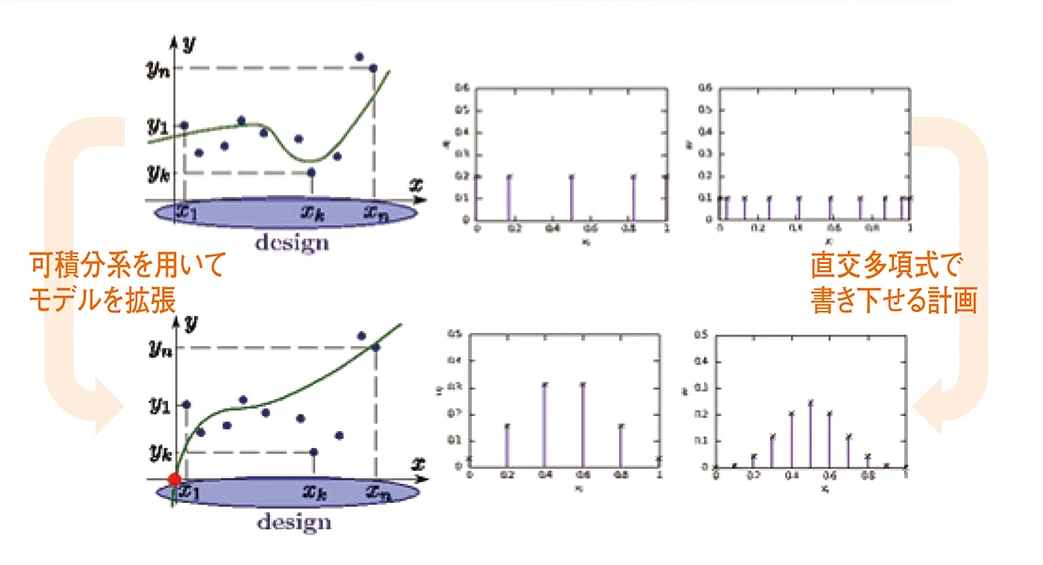

計算?実験計画研究室

実験計画法というのはデータを集める方法を考える統計学の一分野です。実用的なだけでなく、その中には豊富で多様な数学的な構造があり、研究の対象として非常に興味深いものとなっています。その周辺で、理論的な解析や計算方法(アルゴリズム)の提案など研究していければと思っています。

主な研究テーマ

- 実験計画

- 最適計画

- 離散可積分系

- アルゴリズム

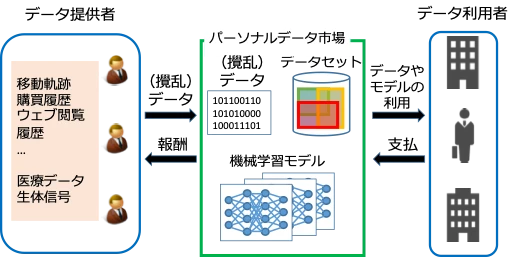

データ価値創造基盤研究室

データは石油のように価値があると言われますが、石油は精製して初めて多くの用途があるのと同様に、データもそのままでは利用することが難しく、良質で安全なデータのみを選択しそれらを整理してこそ価値が生まれます。研究室では、データから価値を創造するための基盤を研究します。良質なデータ選択に関しては、性能の良いAIモデルを開発するための学習データ管理や、あるデータの生成過程を調べる来歴管理が重要です。また、データを安全なものとするにはプライバシ保護技術が重要になります。さらに、良質で安全なデータやAIモデルが持つ価値を定量化することも重要になります。このような研究を学外の研究者とも協力しながら推進します。

主な研究テーマ

- 性能の良いAIモデルを作成するための学習データの質、量、学習順序に関する研究

- 問合せ回答システムからある回答が出力された理由を元のデータに遡って調べるデータ来歴に関する研究

- データを安全に利用するためのプライバシ保護技術に関する研究

- データや学習モデルを資産と考えそこから生じる経済的価値を測る研究

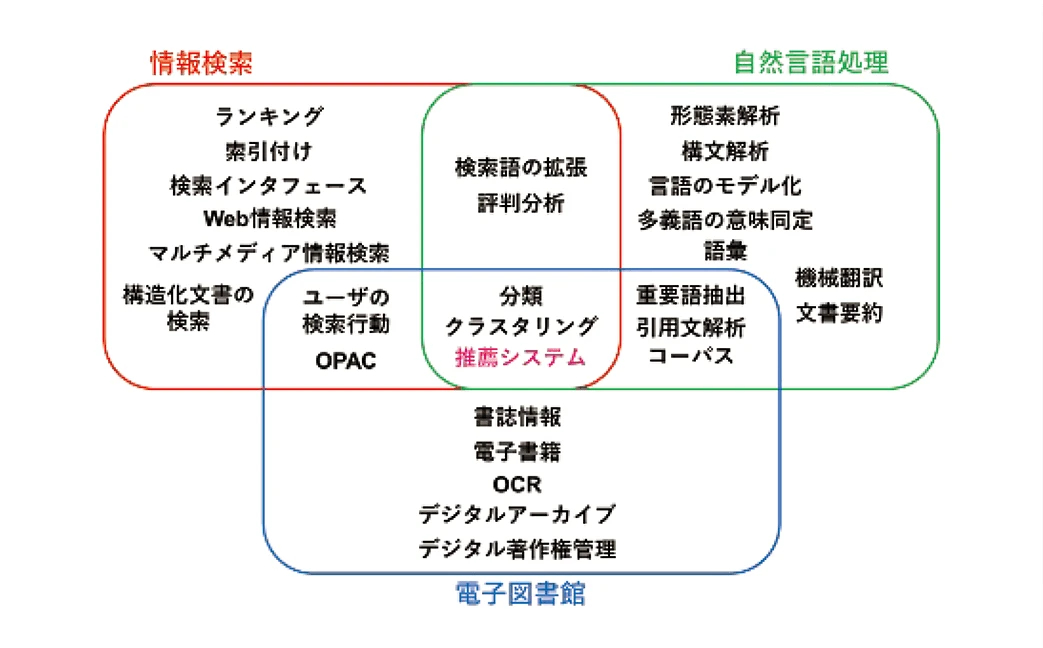

コンテンツ解析学研究室

コンテンツ解析学研究室では、情報検索や自然言語処理、電子図書館などの分野を主な研究対象とし、日々作成され続ける電子化コンテンツ(文書、画像、映像など)を解析して、各ユーザの興味や関心に適合する情報、より正確で役に立つ情報、を検索できるようにするための手法についての研究を行なう。研究を遂行する中で、情報検索、自然言語処理、機械学習、ソーシャルネットワーク解析、などの知識や技能の習得はもちろん、英語の学術論文を読むことで、最新の研究動向を把握し、将来、国際的に活躍するための基礎能力も育成することを重視する。

主な研究テーマ

- 情報検索(Web情報検索、推薦システム、ユーザモデルなど)

- 自然言語処理(文書分類、テキストマイニング、ユーザ生成コンテンツの解析など)

- 電子図書館(学術論文の検索システム、引用文解析、参考文献の推薦など)

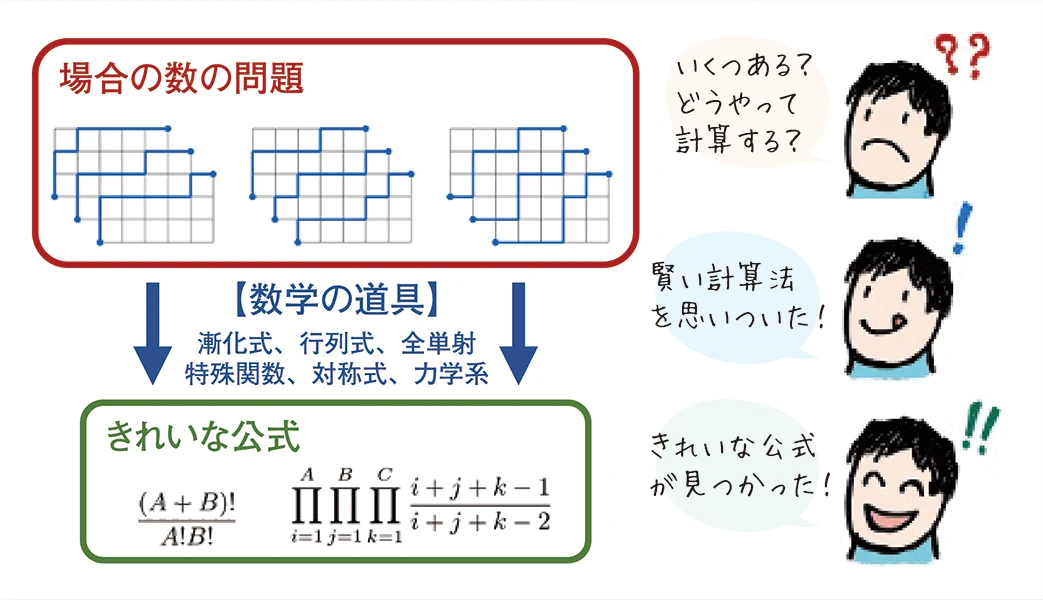

情報数理科学研究室

私の研究分野は組合せ論や可積分系を中心とする数学です。特に数え上げ組合せ論についてコンピュータを使いながら研究しています。数え上げ組合せ論は「場合の数」を探求する学問分野です。場合の数を調べていると簡潔できれいな公式に出会います。例えば、順列や組合せの個数は階乗の比で簡潔に表せます。こうした簡潔さ?きれいさの背後には特別な構造や仕組みが隠れているはずで、それを解明することが私の研究テーマです。最近は、平面分割などが持つきれいな公式の仕組みを調べており、未知のきれいな公式を見つけたり、シミュレーションのためのアルゴリズムをつくったりしています。

主な研究テーマ

- 組合せ論(離散数学)

- 応用数学

- シミュレーション

- 機械学習の数学?物理学への応用

イノベーション?マネジメント研究室

イノベーションマネジメント研究室では、ビジネスにまつわる経営企画、事業開発、マーケティング、コンサルなどに資する研究を、データサイエンスの観点から行います。現在の日本では、少子高齢化とAI活用が進み、産業における人手不足と人余りの2極化が進展しています。また、多様化するライフスタイルやSNS等の情報活用が進む一方で、格差増大が顕著になっています。そこで、AI活用時代における人とAIとの役割分担、感情労働への対処、非認知能力の向上等の研究に注力して課題解決に向けた取り組みを行います。その結果を、IT?サービス産業等への応用展開を図り、誰もがウェルビーイングを感じられる社会の実現を目指します。

主な研究テーマ

- データサイエンスのビジネス応用

- おもてなしの科学化

- 非認知能力の開発

- 無形資産の価値

- 感情労働への対処

空気とAIの快適環境研究室

小山田研究室では、病室や教室などの空間で、人が快適に過ごせるような空気の流れをデータサイエンスで実現する研究を行っています。数値流体力学(CFD)とAI(ニューラルネットワーク)を組み合わせて、ベッドや機器の最適な配置を素早く予測する「空気の見える化」に取り組んでいます。また、ChatGPTのような生成AIと連携し、人とAIが対話しながら快適な空間づくりを支援するシステムの開発も進めています。

主な研究テーマ

- 病室や教室の「空気の流れ」をAIで最適化する - CFD(数値流体力学)で空気の流れを計算し、AIで快適なベッドや機器の配置を自動提案します。

- ChatGPTを使った「対話型空間設計支援システム」の開発 - 人とAIが会話しながら、快適な室内環境づくりを考えるインターフェースを設計します。

- 空気環境データを「見える化」するツールの開発 - センサーやシミュレーションデータをもとに、風速や空気の流れを視覚的にわかりやすく表示する技術を研究します。

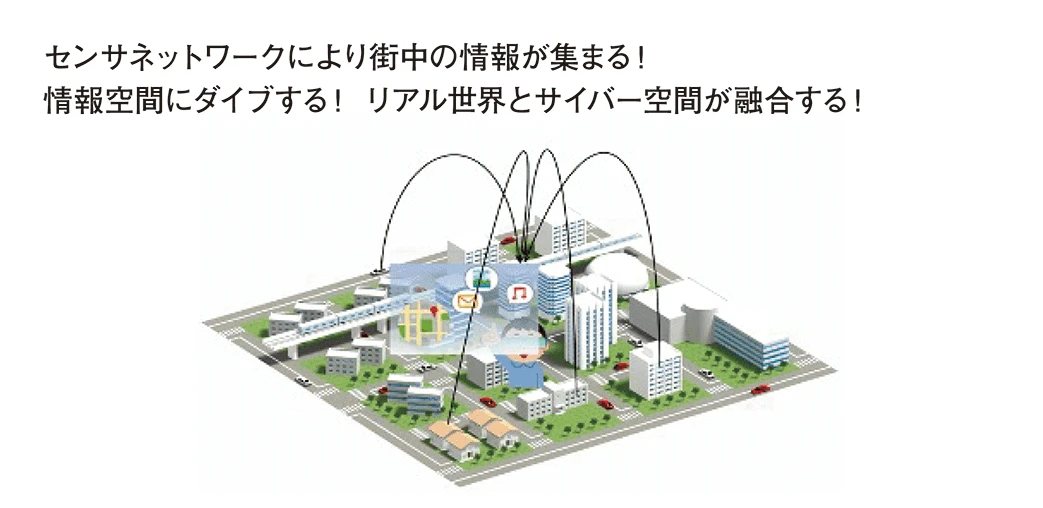

サイバーフィジカル情報処理学研究室

「サイバーフィジカル情報処理学研究室」へようこそ!当研究室では、現実世界とコンピュータが創り出すサイバー空間を融合した拡張世界を創り出し、多様なインタラクションの実現と体験を共有する先端技術を探求しています。人とコンピュータが織りなす拡張世界の構築とインタラクションの実現、IoTデバイス連携によるユビキタスコンピューティング、セキュリティに配慮した情報連携は当研究室の主要テーマです。未来の社会を動かす情報処理技術を理論と実践の両面から深く学び、次世代のイノベーションを共に創り上げていく意欲ある学生を歓迎します。

主な研究テーマ

- 人とコンピュータが織りなす拡張世界の構築とインタラクションの実現

- IoTデバイス連携によるユビキタスコンピューティング

- セキュリティに配慮した情報連携

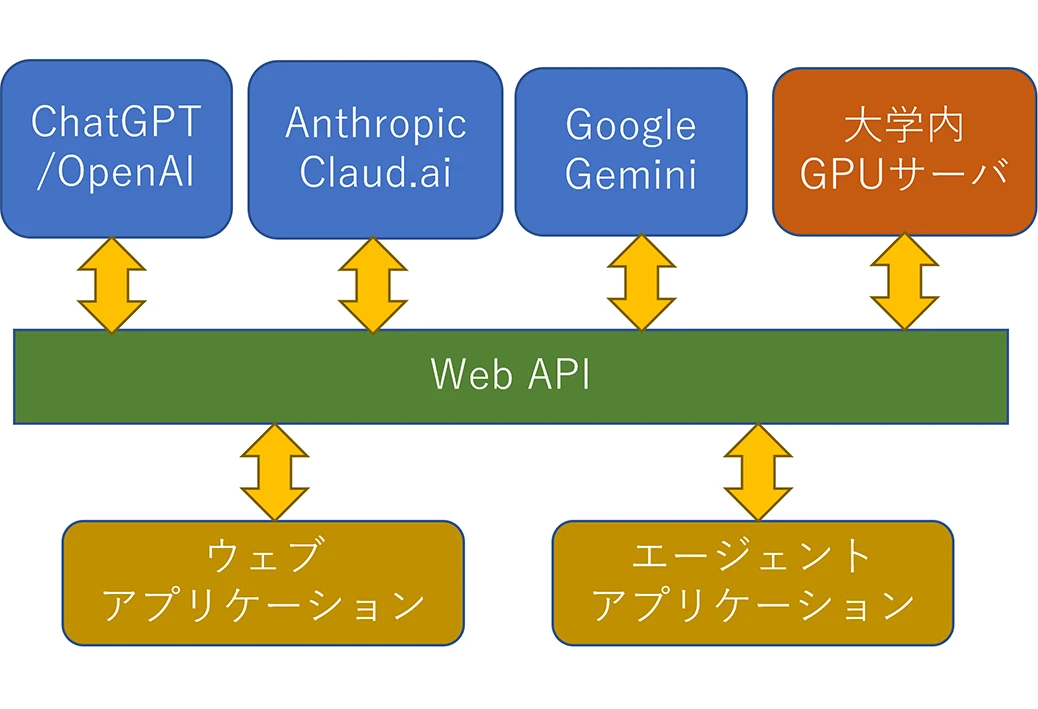

マルチメディア研究室

マルチメディア研究室では、テキストだけではなく画像や映像、音声などを組み合わせて新しいコンテンツの創出することを目指します。このコンテンツにはユーザとの対話を含むインタラクション、つまりアプリケーションを含みます。特に、インターネットの機能を活用した新しいアプリケーションの開発などを行います。

主な研究テーマ

- 仮想アバターによるAI対話アプリケーションの作成

- 画像からカロリーを計算するウェブアプリの開発

- AIエージェントによるプログラム開発支援の研究

時空間ビジュアル分析研究室

時空間ビジュアル分析研究室では、膨大な時系列?空間データを「可視化」し、そこから価値ある知見を発見する技術を研究します。情報可視化?ビジュアル分析を核に、スポーツデータや生命科学、生態学、人文科学にいたるまで様々なデータを対象にし、未来の意思決定に役立てる研究、リアルとデジタルの境界を拡張する新しい分析体験を創出することを目指します。

主な研究テーマ

- スポーツ実施時の視覚認知の研究(視線計測と分析)

- スポーツデータ(プロ野球、サッカー、バスケ他)のビジュアル分析

- 生命科学、生態学等の時系列データの分析と可視化

- 古代インド文献の大規模データの可視化

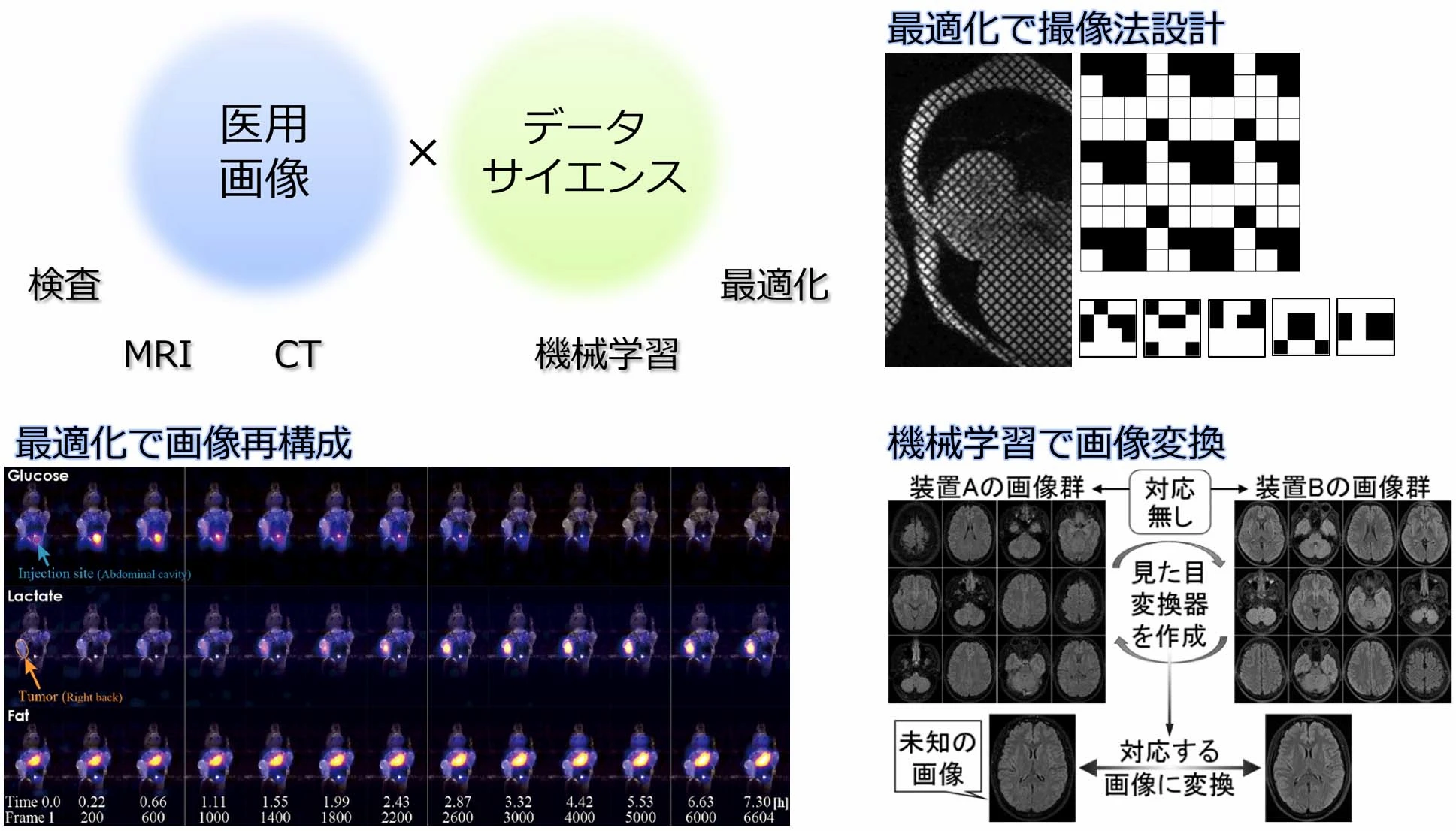

メディカルデータサイエンス研究室

主に医用画像データを対象とし、最適化や機械学習を応用して、画像再構成手法や画像診断を支援する手法の研究開発を行っています。具体的には、測定時間の制約がある撮像において足りない撮像データからでも生体内の動的現象を定量化する画像再構成技術に関する研究や、動く臓器の変形を局所的に追跡するための撮像シーケンスの設計に関する研究、撮像装置の違いによる画像のばらつきを補正し医師の読影を支援する研究、画像再構成においてシミュレーションを用いた最適化を活用する研究などに取り組んでいます。これらの研究を通じて、生体の構造的および機能的な情報を統合し、医療現場を支援する次世代画像解析技術の創出を目指しています。

主な研究テーマ

- 圧縮センシングを用いた画像再構成

- 組合せ最適化を用いた撮像法設計

- 異なる撮影装置間の画像変換法開発